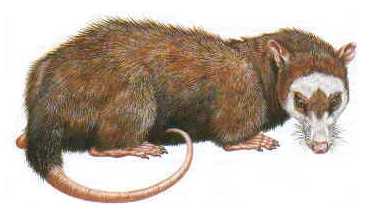

Genoma del ratón, comparación con el humano, resultados inesperados, importancia del tema.

El pasado día 5 de diciembre, la revista Nature publicó tres artículos relacionados con el genoma del ratón (Mus musculus), su comparación con el humano, sorpresas encontradas y posibilidades futuras.

Lo primero que impresiona es la lista de autores, son doscientos investigadores de 27 institutos de 6 países diferentes.

Ya está publicado. Se ha hecho por el equipo sin ánimo de lucro aunque en gran parte se han utilizado las técnicas de Craig Venter (el que hizo lo del genoma humano de pago). Quien quiera puede acceder poniendo www.ensembl.org en el buscador, o pinchar aquí. Concretamente el genoma del ratón está aquí y aquí.

Conviene señalar que ya existía un borrador del genoma del ratón, pero era de pago. La importancia actual es que es gratis. Está a disposición de todo el mundo.

Datos importantes, comparados con los humanos.

Número de letras del genoma del ratón 2,5 Gigabases. El ser humano tiene 3 Gigas.

Número de genes codificadores de proteínas: aproximadamente 30 000 en uno y otro caso.

Las secuencias de caracteres (bases) son idénticas en humanos y ratón en el 40% de las mismas.

Genes que codifican proteínas idénticos o muy similares: 90%. En otros sitios podéis haber leído el 99%. No es incoherente, es una diferente interpretación de lo que significa "muy similares". Genes totalmente diferentes hay 300. Eso es el 1%. Por tanto, hay un 99% de genes similares; pero hay un 8% -más o menos- que, aunque son parecidos no son "muy similares". De ahí la discrepancia. Las mayores diferencias se encuentran en los genes ligados al sexo, al olfato y a las defensas contra infecciones.

Una de las cosas que se pueden hacer una vez que se tienen los genomas es ver cuándo se separaron dos especies. La idea para hacerlo es muy sencilla. Las mutaciones son debidas al azar. Se supone que las mutaciones se hacen siempre a la misma velocidad para un gen determinado. Pongamos un ejemplo, en el gen que codifica la hemoglobina se da un cambio cada 50 000 años. A continuación se coge el gen que codifica hemoglobina en humanos, luego el que codifica hemoglobina en el ratón. Supongamos que difieren en 20 bases. Podemos interpretarlo como que cada uno ha cambiado 10 desde el gen original. Como cada diferencia son 50 000 años eso significa que el gen era el mismo hace 500 000 años. (Los datos son ficticios. Son simplemente un ejemplo de cómo funciona el mecanismo).

Siguiendo esta técnica se ha encontrado que el ratón y el hombre tuvieron un antecesor común hace unos 75 millones de años. A muchos periodistas ha sido esto lo que más les ha llamado la atención de todo el estudio de Nature. Sin embargo no es sorprendente en absoluto. Era lo que cabía esperar. A los lectores de este blog les sonará que no hace mucho puse la foto del Purgatorius ceratops que probablemente es el fósil de primate más antiguo que se conoce y cuya edad se estima en 70 millones de años.

Los genes de los ratones son más variados entre sí que los del ser humano. Hay varias explicaciones posibles.

Sorpresa 1. A pesar de que hay el mismo número de genes que codifican proteínas (la mayoría), el genoma del ratón es menor.

Sorpresa 2. Al comparar el ?genoma basura? resulta que es más parecido entre las dos especies que los genes que codifican proteínas. Eso se puede interpretar como que no es basura, sino que hacen alguna función hoy por hoy desconocida, pero tan importante que no le permite mutar. (ES UNA GRAN SORPRESA: el genoma basura no es basura). Sólo el 3% del material genético codifica proteínas. Un 2% parecen ser controles y secuenciadores. También nos habla de la importancia que probablemente tengan los genes de ARN.

Digo que es una gran sorpresa, pero debía añadir que para algunos. Ya había muchos especialistas que defendían que la basura no podía ser basura.

UTILIDADES:

Para qué es útil conocer el genoma del ratón:

1.Para comprender la evolución de los mamíferos (DE NOSOTROS).

2.Al tener genes tan parecidos y ser el ratón fácil de modificar y de criar se puede experimentar muy bien con él. Las medicinas a enfermedades genéticas se pueden experimentar en el ratón... Y no sólo enfermedades genéticas también se pueden estudiar los modos de mejorar el sistema inmunológicos...

3.Sabiendo que los ratones son tan parecidos hay que hacer más modelos. Ahora hay más de 100 modelos, muchos de los cuales tienen genes que se pueden apagar o encender. Se harán muchos más para estudiar enfermedades concretas.

4.Se podrán probar medicinas en ellos, incluso medicinas génicas.

5.Ayudará a conocer para qué sirven los genes del ser humano (los que tiene el ratón).

6.Se puede estudiar el comportamiento de la inclusión, eliminación o mutación de un gen en un organismo completo (la ética impide hacerlo en el ser humano)

UNA PRIMERA LECCIÓN

Una de las primeras lecciones que debemos sacar es de que en los últimos años se ha dado excesiva importancia a los genes. Casi era lo único que importaba. Verificar que la mayoría de los genes del ratón y del ser humano son idénticos nos obliga a pensar que los sistemas de regulación son tan importantes o más que los genes. No sólo importa qué haya una proteína u otra, también importa cuándo se expresa o cuándo se inhibe y durante cuánto tiempo.

Un ejemplo simple, y probablemente falso, nos ayuda a entenderlo. Si la proteína del crecimiento actúa durante más tiempo obtenemos un organismo más grande.

SIGUIENTE PASO

Mejorar la precisión del genoma tanto del ratón como del ser humano.

Hacer el genoma de otras especies, para ver cómo ha sido la evolución y para entender lo que es más importante del genoma. Están en cartera: chimpancé, pollo, vaca, perro, varios hongos, erizo de mar, abeja, y dos sencillos organismos de laboratorio: Oxytricha trifallax y Tetrahymena thermophila. Cada uno de ellos ayuda a comprender ciertas enfermedades, además de comprender la evolución en general.

posted by Fabian 3:52 a. m.

Salí a cazar Leonidas y me encontré con mi bella esposa Afrodita

Quería ver las Leonidas. Ya había pasado el día del máximo pero pensaba que todavía vería algunas rezagadas.

Salí a cubierta y al mirar hacia proa vi una esplendorosa Luna casi llena que iluminaba las olas del mar y derrotaba la oscuridad de la noche.

Avanzábamos a toda máquina, a 20 nudos, hacia el corazón de la noche. Huíamos del día.

El cielo estaba muy cubierto de nubes y se veían muy pocas estrellas. Muy pocas. No se veía Leo. No se veían Leonidas.

Estaba pensando que mi idea de levantarme a las cuatro y media de la mañana para ver Leonidas era una estupidez cuando miré hacia popa y vi un extraño farol, grande, enorme.

'Mucho más grande que una estrella' -pensé.

Unas finas nubes lo cubrían y vestían con un halo algodonoso, haciéndolo parecer todavía más grande.

A su izquierda una estrellita titilaba. El farol no lo hacía. Parecía una luz de seguridad puesta encima de un mástil muy largo. Muy largo.

Traté de ver el mástil. Entorné los ojos. Bajé la vista hasta el suelo. 'Allí brilla algo'. 'Sí, es una isla'. 'Es San Vicente de San Vicente y las Granadinas'

Encima de San Vicente estaba el lucero.

No hay mástil, así que tiene que ser un objeto astronómico. Más brillante que Sirio. Hoy se tendrían que ver Saturno y Júpiter, aunque las nubes lo impidan. Pero ni Saturno ni Júpiter estarían tan cerca del amanecer. Tiene que ser Venus, Afrodita, la diosa del amor, la esposa de Ares, envuelta en sedosos velos de nubes.

El caballo Pegaso terminó por hablar: con su presencia, sólo con su presencia, decía que aquel lucero era Venus.

El barco seguía a toda máquina, huyendo del día.

Poco a poco, debajo de Afrodita, fue apareciendo un poco de luz que convirtió a las nubes en montañas negras.

A proa, la Luna llena marcando su camino de luz en el mar azabache.

A popa, el lucero del alba y unas pinceladas de luz luchando contra la noche.

Las nubes se quitaron de delante de Afrodita, y su desnudez demostró que era un planeta brillante. Sin vestidos se veía más pequeña, más nítida, más luminosa.

A sus pies algunas nubes comenzaban a teñirse de amarillo. Un poco después, entre franjas de nubes amarillas apareció una pequeña franja verde. Las puntas de algunas nubes se tiñeron de rojo.

Unos minutos más tarde, encima de las nubes reinaba el azul.

Miré hacia popa, hacia la Luna llena, y vi que se estaba poniendo una capa azul oscuro.

Durante casi una hora la diosa Aurora anduvo agitada con sus pinceles de un lado para otro: un poco de amarillo entre los farallones de nubes negras, un poco de rojo es sus flecos deshilachados (muy poco comprado con el atardecer), unas pinceladas verdes, unos brochazos de azul, ... y unos trazos blancos en los bordes de las nubes, muy iluminados, casi blancos. Bordes cada vez más brillantes.

Aurora borró el rojo, borró el verde, ... transformó en gris el negro de las nubes. El negro primero fue gris oscuro, luego gris claro, luego algunas nubes se transformaron en algodonoso blanco.

Al fondo, los bordes de las nubes brillaban cada vez más. Estaban a punto de estallar...

... y estallaron con una explosión de luz.

Junto a los pies de la ahora débil Afrodita reventó la luz.

El Sol Victorioso una vez más había derrotado a la noche.

Unos segundos después mi sombra se proyectaba en la blanca pared del barco.

A proa, al oeste, las Luna llena, el azul, la noche derrotada perdiéndose en el seno del océano. A popa, al este, el Sol Invicto, una débil Afrodita y unas nubes vivarachas moviéndose de acá para allá. A mi espalda, mi sombra.

Había salido a cazar Leonidas, me sorprendió el brillo de mi esposa Afrodita y asistí a la lucha entre el Sol y la noche, entre el negro y los colores del arco iris. Una vez más el Sol salía vencedor. El Sol que nunca ha sido derrotado. El Sol Invicto.

Hubo dos testigos astrales de la batalla entre la luz y las tinieblas: la respetuosa Afrodita, ascendiendo sin alharacas y la majestuosa Selene, preparándose para zambullirse en el mar en su baño matutino.

La victoria tuvo lugar a las 6h18m, hora solar.

posted by Fabian 2:08 a. m.

sábado, diciembre 07, 2002

Papiamento y otros lenguajes criollos y pidging

En las tres islas ABC (Aruba, Bonaire y Curaçao) más algunas partes concretas de Venezuela se habla un curioso idioma que se llama Papiamento. De hecho, no sólo se habla, sino que es el idioma oficial de las tres islas.

Para hacernos una idea de cómo surgen estos idiomas que los españoles llamamos criollos para diferenciarlos de los nativos europeos, creo que debemos situarnos en aquellas tierras hace varios siglos.

Se trataba de puertos importantes. Así que nos encontramos con colonos españoles, franceses, portugueses, holandeses, ingleses... Nos encontramos con piratas hablando los mismos idiomas y alguno más. Nos encontramos con esclavos africanos que han conservado algunas de sus palabras. Por fin nos encontramos con indios nativos americanos que hablan sus idiomas.

Hagamos un coctail con todo ello y tratemos de entendernos.

El resultado no sólo es un sólo un nuevo idioma, sino un idioma que cumple una función muy clara: elige las palabras más usadas por los visitantes y los habitantes. Me voy a explicar un poco mejor, si todos entienden la palabra 'afeitar' es dudoso que se se utilice barbear o shave.

Así que se eligen las palabras que son comunes a más idiomas o que se conocen más por la razón que sea.

Lo más importante es entenderse en lo básico, así que estos idiomas empiezan con muy pocas palabras, normalmente relacionadas con la comida, la hostelería y el transporte y después poco a poco van ampliando vocabulario. Normalmente su gramática es muy simple.

Algo parecido está pasando ahora en las vueltas ciclistas europeas, donde cientos de personas de muy distintas nacionalidades e idiomas deben entenderse. Ciao, lo entiende todo el mundo, así que a nadie se le ocurre usar adiós, au revoir o good by.

Pues bien, en el Caribe fueron surgiendo diversos idiomas criollos. En el Pacífico los idiomas Pidgin.

Entre los idiomas criollos, en las tres islas apareció el Papiamento. Para veáis como es, os pongo algunas palabras. Luego veremos la conjugación de un verbo, y, para acabar, os pondré la dirección de una canción en Papiamento.

Bailar: balia.

Balizar:midi.

Afeitar: feita.

Barricar: barikadiá.

Batallar: bringa.

Beber: bebe.

Brillar: bria, brilia.

Para ver la conjugación de un verbo no vamos a irnos a algo muy raro, vamos a ver amar.

infinitivo: amar

Present Continuous

mi ta amar

bo ta amar

e ta amar

nos ta amar

boso ta amar

nan ta amar

Futuro

mi lo amar

bo lo amar

e lo amar

nos lo amar

boso lo amar

nan lo amar

Pasado

mi a amar

bo a amar

el a amar

nos a amar

boso a amar

nan a amar

Pasado Continuo

mi tabata amar

bo tabata amar

e tabata amar

nos tabata amar

boso tabata amar

nan tabata amar

Y aquí la canción, como no quiero problemas con los derechos de autor, simplemente pongo un enlace a la página de Aruba en la que aparece esta canción. Está en mp3 y aqui la descargarás. Antes de hacerlo ten en cuenta que ocupa 3,5 Megas.

Para más canciones de Aruba De todas ellas la que más me gusta es ésta

La palabra criollo se utilizó por primera vez en el siglo XVI.

Los lenguajes criollos más importantes son:

1. Kreyol con 7 000 000 hablantes

2. Jamaican con 2 500 00

3. Martiniqués con 325 000

4. Cabo Verdiano con 300 000

5. Papiamento con 190 000

6. St.Lucien con 131 000

7. Sranantongo con 120 000

8. Kreyol Louisienne con 60 000

9. Papiá Cristang con 1 500

10. Portugués de Corlai con 700

11.Batticaloan Portuguese con 300

datos de aquí

posted by Fabian 10:06 a. m.

Aruba y los huracanes

Tal como puede deducirse fácilmente de mis notas anteriores, en Noviembre he estado en Aruba. Es cierto.

Es una isla preciosa. Sin mucho tráfico. Con preciosas playas. Con muchos restaurantes (casi todos chinos) con menús abundantes y baratos...

Al leer la información turística que te dan en la propia isla me llamó la atención el que dijeran que estaban fuera del 'cinturón de huracanes' así que no hay nada que temer.

Después cogí información de Curaçao y de Bonaire, que son dos islas que están muy cerca de Aruba y me sorprendió leer una frase idéntica: están muy al sur, fuera del cinturón de huracanes.

Después leí datos sobre Trinidad y Tobago, que están un poco más al sur y decían que estaban 'fuera de la zona de huracanes'.

A mi tanta insistencia en que estaba fuera de la zona de huracanes me mosqueó un poco. Tal vez la herencia franquista. Tanta insistencia me olía mal, así que he investigado un poco.

Lo que he obtenido es lo siguiente:

Los huracanes se forman en la zona de calmas ecuatoriales. Se necesita agua caliente y la suficiente latitud para que el efecto Coriolis se note. Traducido, los huracanes se dan entre los 5/8º y los 30 grados de latitud. No por debajo, ni por arriba. Por debajo no actúa Coriolis, por encima no hay calor suficiente.

Si nos fijamos en las latitudes d Aruba, Curaçao y Bonaire vemos que están en poco más de 12º de latitud norte, por tanto están dentro de las zona en la que se pueden dar los huracanes.

La verdad es que están bastante el el borde la zona de huracanes, pero lo están. La primera conclusión es que los huracanes probablemente son escasos, pero, como se dice de las brujas en Galicia, haberlos hailos.

Trinidad -de Trinidad y Tobago- se encuantra a 10º; por tanto todavía está más en el límite, pero sigue estando en la zona en que los huracanes son posibles.

¿Cuántos? ¿Con qué gravedad?

Que hay huracanes de vez en cuando parece claro. Ya saber cuántos me ha costado un poco más. He encontrado un gráfico de la Munchener Rock, Mapa Mundial de los Riesgos de la Naturaleza. (Munich, República Federal de Alemania, Munchener Ruckversicherungs: 1988) (Ver página: aquí ).

Aquí lo que se ve es que: Aruba, Bonaire, Curaçao y Trinidad y Tobago están en la zona de baja densidad de huracanes, entre 0.1 y 0.9 huracanes al año.

Es decir, sí que pueden darse huracanes, aunque la probabilidad es baja.

Obsérvese que la zona de más probabilidad de huracanes está por debajo de la de Baja California.

Obsérvese como los huracanes primero siguen una trayectoria Noroeste, van derivando hacia el Norte y a la latitud de Florida cambian y van hacia el Noreste.

posted by Fabian 10:03 a. m.

Divi.divi: viento congelado

De árboles azotados por el viento, de cocos y de cocoteros

El divi-divi es el árbol nacional de Curaçao.

Curaçao, además de una bebida alcohólica hecha a base de cascaras de naranja, también es una isla muy cercana a la costa de Venezuela.

Al lado de Curaçao están las islas de Aruba y de Bonaire.

Aruba, Bonaire y Curaçao. A veces las llaman las islas ABC.

La verdad es que cada vez que oigo Curaçao me acuerdo de aquel mal chiste en el que un cura y una puta están en la barra del bar. La puta pide un curaçao, entonces el cura la mira con cara de mal humor y pide al barman unas 'putatitas' fritas.

Dejando al lado los malos chistes, voy a continuar hablando del árbol de Curaçao, el divi-divi (Caesalpinia coriaria). El viento lo inclina de acuerdo con los vientos prevalecientes y su copa termina de forma casi plana.

Al ver un divi-divi, aunque no corra ni pizca de viento, a mi me cuesta no sentir el viento en mi rostro.

Pocas dudas hay de que para saber la dirección de los vientos dominantes basta con ver hacia qué lado está inclinado el divi-divi.

Es muy posible que este árbol os recuerde a los bonsais. Es así. La Caesalpinia coriaria es uno de los árboles que se han miniaturizado y se utilizan como bonsais.

Cocoteros inclinados

Una vez dicho que la inclinación de los árboles divi-divi es debida a los vientos dominantes, es difícil pensar que la inclinación de los cocoteros en las playas tropicales no responda a la misma razón.

Por ejemplo esta foto, tomada en las Islas Maldivas:

¿Qué razón puede tener la inclinación si no es el viento?

Pues no es el viento.

Todos hemos visto, al menos en las películas de piratas, que nada más llegar a una isla, ésta tiene cocoteros.

Tras una erupción volcánica que deja a una isla estéril, casi con seguridad el primer árbol que aparecerá es el cocotero. La razón es que los cocos son capaces de flotar en el agua marina durante mucho tiempo, sin descomponerse y sin perder su capacidad reproductora.

El coco es un barco que lleva las semillas de la especie de isla en isla, por eso es el primer árbol en llegar. Pero de nada le serviría al coco ser una excelente nave si cayera a tierra. Así que, para navegar, necesita que las semillas (los cocos) caigan al mar.

El cocotero crece inclinado hacia el agua para que al caer los cocos floten y naveguen para colonizar nuevas islas. Nada que ver con los vientos.

Los divi-divi son vientos congelados. Los cocoteros son astilleros que lanzar sus naves al mar.

posted by Fabian 1:41 a. m.

viernes, diciembre 06, 2002

Ron, ron, ron, la botella del ron...

La verdad es que no sé muy bien si esta canción de piratas decía 'la botella del ron' o 'la botella de ron'. Lo que sí sé es que el ron ha jugado un importante papel entre los piratas del Caribe... y entre los no piratas. De hecho, el ron se inventó en el Caribe.

Hay quienes dicen que el Caribe no ha contribuido a la cultura universal. Claro que éstos son esos que sólo consideran cultura al clasicismo griego y latino y poco más.

El Caribe, sin duda, ha contribuido de muchas maneras a la cultura universal; y una de sus contribuciones ha sido el Ron...

El ron aparece en el siglo XVII. Ya se menciona en lugares como Jamaica, Haití y Cuba; aunque la primera referencia es de 1650 en Barbados.

.jpg)

Pero, antes de seguir, vamos a contestar a la pregunta de qué es el ron. El ron es una bebida destilada procedente de la fermentación de la melaza de la caña d azúcar. Así qué empecemos por el principio: la caña de azúcar.

La caña de azúcar (Saccharum officinarum) es una planta originaria de Asia que fue llevada por los españoles primero a las Islas Canarias y luego a la Española, desde donde se difundió por todo el Caribe.

Como su nombre indica de la caña de azúcar se extrae azúcar. Se hace de un modo muy sencillo: se corta la caña, se exprime la caña para sacarle el jugo y se deja evaporar al Sol. Rápidamente el azúcar cristaliza. No obstante, no todo se convierte en azúcar, quedan unos restos líquidos que se llaman melaza. La melaza fermentada da origen a una bebida alcohólica que se llamaba 'tafia'.

La 'tafia' es el antepasado del ron. Pero debemos recordar que he dicho que el ron es destilado y la tafia no lo es. Es evidente que falta un paso, y ese paso es destilar la tafia. De su destilado nace el ron.

La melaza contiene azucares que se convierten en alcohol por la fermentación.

Como los alcoholes y otras sustancias aromáticas son de fácil evaporación, al calentarlo en un alambique, son las primeras que se desprenden. Por tanto, lo que cae por la punta del alambique es una mezcla con un alto contenido de alcohol y de sustancias aromáticas.

Ya he dicho que la caña de azúcar fue llevada al Nuevo Mundo por los españoles. Y he dicho que la 'tafia' es un subproducto casi inevitable de la obtención de azúcar. Lo que no he dicho es que no es hasta el siglo XVIII que se empieza a oír hablar de una bebida producida por los pobladores del Caribe que produce embriaguez.

De Járabes, garapas y guarapos

Los árabes llamaban al jugo de caña de azúcar Jarabe. Algunas tribus africanas lo oyeron como 'garapa' y los españoles, que siempre hemos tenido un oído bastante duro para fonemas extraños, sobre todo los vocálicos, lo llamamos 'guarapo'.

Así, que en el siglo XVII, los españoles cubanos llamaban al jarabe guarapo. ¡Qué vueltas da la vida! Hoy 'guarapo', en castellano, es el nombre que se da al 'jarabe' de caña de azúcar.

La vida de los esclavos, aunque trabajasen con la caña de azúcar, no debía ser demasiado dulce, así que dejaban fermentar el 'guarapo' y creaban una bebida embriagadora. Embriagadora en el sentido en embriagar. ¡Que se emborrachaban, vamos!

A esa bebida alcohólica también se le llamaba 'guarapo'. Se le llamaba y se le sigue llamando en castellano. Así que estamos ante una palabra polisémica. Por un lado 'guarapo' es el jugo de la caña de azúcar sin fermentar y por otro es el jugo de la caña de azúcar fermentado.

Hay una frase hecha en castellano que es 'enfriarsele a uno el guarapo' que quiere decir acobardarse. Supongo -no tengo ninguna prueba de ello- que es debido a que con guarapo fermentado uno se siente muy valiente, pero cuando se pasa la borrachera uno es menos valiente.

A los humanos con esto del alcohol, casi siempre nos gusta pasar a mayores. Así que nos gusta destilar las bebidas alcohólicas para extraer de ellas la esencia: el coñac, aguardiente, whisky...

Al destilado del guarapo se le empezó a conocer por 'tafia'... Pero en esto de las palabras hay que tener cuidado. Hoy la Real Academia de la lengua nos dice que la tafia es el aguardiente de caña. Es decir, el destilado del guarapo, pero no está muy claro que inicialmente no se denominara también tafia al propio guarapo.

De Drake y otros piratas

Cuentan que el pirata Drake (pirata para nosotros, 'sir' para los ingleses) para matar el aburrimiento de sus piratas empezó a darles raciones de 'tafia'.

El caso es que los piratas muy pronto vieron que no sólo había que bebérselo sino que el llevarla de un sitio para otro podía ser un negocio lucrativo.

Los piratas se convirtieron en los principales comerciantes del ron... Perdón, de la 'tafia'... No se limitaron a extenderlo por todo el Caribe sino que pronto lo exportaron a Europa y América.

A mediados del siglo XVII los piratas de habla inglesa lo llamaban 'Kill devil' (mata diablo) o 'rumbuillon'. Rumbuillon, nada más leerla pensamos que es una palabra francesa, y lo fue, pero ya se sabe la enorme influencia del francés en el inglés. Rumbuillon era el nombre que daban en el Caribe a las fiestas de los piratas ingleses; las fiestas en las que la 'tafia' se trasegaba con abundancia.

Rum, Ron, Rumbuillon, SacchaRUM officinaRUM, 'la gran bRONca'

Ya sabemos la tendencia que tenemos los humanos a acortar las palabras usuales. Más uso, más corta. Así que Rumbuillon se convirtió en RUM. Y teniendo en cuenta el horrible oído de los españoles para las vocales (y el hecho d qué vaya usted a saber cómo pronunciaban Rum los piratas ingleses del Caribe) Rum se convirtió en RON.

Claro que...

También hay quien dice que la caña de azúcar es SacchaRUM officinaRUM y de ahí viene el nombre de RUM.

A lo mejor la verdad está en los dos sitios... los piratas lo llamaron por la gran bRONca (rumbuillon) y luego los eruditos dedujeron que venía del Sachharum officinarum... La gran bRONca la celebraban tras haber obtenido una buena rapiña o al pasar el Ecuador.

Fabriquemos buen ron

No se trata de obtener cualquier matadiablos que nos llegue. Si queremos hacer una buena bebida hay que lograr que sea agradable al paladar.

Hay dos tipos de ron, el claro y el oscuro.

La primera parte del proceso de obtención es idéntico para ambos: la caña se azúcar se aplasta con unos rodillos. El líquido que se obtiene se calienta casi a punto de hervir y luego se enfría. De ese modo quedaban unos sedimentos que se extraían. Tras ello se volvía a calentar y se volvía a enfriar. Lo que quedaba era un jarabe marronaceo y espeso. Se centrifugaba y de ese modo se separaban los cristales de azúcar.

En el líquido resultante queda un 5% de azúcar que se fermenta y luego, mediante alambiques de cobre se destila. Se hace en alambiques sencillos.

En el destilado prácticamente lo que hay es agua y alcohol con alguna sustancia aromática.

A partir de aquí el proceso del ron claro y del ron oscuro difieren un poco.

El ron claro se añeja en barricas de roble durante un pequeño periodo, entre 6 y 12 meses. Con ello adquiere algunos de los aromas de la madera. En ese tiempo se oxida y parte del alcohol se evapora.

El ron oscuro está más tiempo en barricas de roble. Digamos que entre 3 y 12 años. Al final del proceso se le añade caramelo de caña para oscurecerlo más.

COCTAILS

El primer coctail hecho con ron se atribuye al pirata (sir) Francis Drake. Tal como decíamos más arriba, en las largas horas de aburrimiento de las travesías solía mezclar ciertas cosas con ron. Y con ello se convirtió en el primer coctelero de la historia.

Esteban Rodríguez Herrera, en su obra 'Léxico Mayor de Cuba' nos habla de que un 'draque' es una bebida popular compuesta por caña, azúcar, limón y yerbabuena.

Para acabar voy a dar dos recetas en las que intrviene el ron:

Daiquiri.

3/4 de ron claro

1/4 de zumo de lima o de limón

un poco de sirope

Se añade un poco de hielo en la coctelera, se agita vigorosamente y se sirve muy frío.

Este coctail fue inventado en 1952 por Constante Ribalagua, gran maestro del bar Floridita de la Habana.

Piña Colada

3/8 de ron claro

2/8 de zumo de piña

2/8 de leche de coco

1/8 de nata liquida

Añadir un poco de hielo a la coctelera y agitar rápidamente. Queda mkuy bonito servirlo en una piña o en un coco previamente vaciados. Se decora con una rodaja de limón, unas pajitas y una sombrilla.

¡Que lo disfruten!

Observación: esto es un borrador para mis programas de radio. Si le ha gustado y quiere una versión más elaborada, por favor, envíe una botella de ron añejo de 12 años a mi dirección.

posted by Fabian 4:17 a. m.

martes, diciembre 03, 2002

La montaña Pelée

En 1902, el 8 de mayo, el volcán Pelée, en la isla de Martinica, en el Caribe, en menos de cinco minutos mató a 30 000 personas. A todos los habitantes del pueblo de San Pedro (Saint Pierre). Murieron tanto los que estaban en la Tierra, como los que estaban en el mar pescando en las cercanías de la costa. Todos murieron, menos dos.

Entre los que no murieron estaba Louis Auguste Sylbaris, que estaba prisionero en la cárcel, y allí -en los sótanos de la prisión- se libró de morir quemado.

¿CÓMO ES POSIBLE QUE MATASE A 30.000 PERSONAS EN CINCO MINUTOS? ¿ESTALLÓ LA ISLA O QUÉ PASÓ?

No, la isla no estalló. Lo que mató fueron los gases calientes de su interior.

El volcán Pelée es de un tipo de volcanes cuya lava es muy viscosa, tanto que a veces obstruye la boca de salida, se acumulan gases y otras sustancias, que van adquiriendo gran presión, hasta que el volcán estalla expulsando esa mezcla de gases, vapor de agua y cenizas que se llama nube ardiente. Es esa nube la que mata.

En la montaña Pelée la nube ardiente iba a 500 Km/hora. Por eso llego con enorme rapidez al pueblo y al puerto de San Pedro.

Mata la nube ardiente. Los gases, el agua y las cenizas a enorme temperatura. Queman todo lo que tocan. Imagínese los pulmones de una pobre persona que respira esa mezcla.

Un sobreviviente fue un zapatero remendón: León Compère, que sufrió fortísimas quemaduras. Se libró porque su casa estaba protegida por una colina y él se metió debajo de una mesa. La nube ardiente pasó por encima de la colina y afectó muy poco a la casa. A pesar de todo tuvo fuertes quemaduras.

La otra persona que se salvó fue Louis Auguste Sylbaris que estaba en la cárcel por haber agredido con un machete a uno de sus camaradas.

Al estar en los sótanos de la prisión se libró de morir, aunque tuvo quemaduras muy fuertes.

Lo curioso es que tras ser rescatado, entró en el famosísimo circo Barnum, donde mostraba sus quemaduras.

El circo Barnum fue fundado por Phineas Taylor Barnum y por Jame A. Bailey.Barnum era especialista en engañar a las masas, para lo cual muchas veces utilizaba frases que sirven para todo el mundo, aunque parecen hechas específicamente para una persona en concreto. Son frases del tipo:

'Algunas de tus aspiraciones tienden a ser poco realistas'

'Algunas veces tienes dudas sobre si la decisión que has tomado es la correcta'

'No te gusta destacar en exceso'

'A veces te cuesta expresar tus sentimientos'

'Eres generoso cuando realmente hace falta'

'Eres de los que tienen pocos pero buenos amigos'

Me gustaría saber si alguno de los lectores no se siente identificado con esas frases.

VOLCANES PELEANOS

Los volcanes con lava muy viscosa que muchas veces obstruyen la boca de salida y producen explosiones con nubes ardientes se llaman Peleanos en honor (si es que es un honor) a la montaña Pelée,... Al ser tan viscosa, la lava se endurece pronto y a veces forma agujas tan impresionantes como las de la foto que inicia esta nota, correspondiente al volcán Pelée.

También hay volcanes hawaianos con lava muy fluida y escaso contenido de gases. Ni que decir tiene que se dan en Hawaii. Los volcanes Mauna Loa y Kilauea son buenos ejemplos.

Los estrombolianos, cuyo representante más característico es el Strómboli, tiene lava menos fluida que los hawaianos.

Los vulcanianos derraman chorros de lavas viscosas que se solidifican al poco tiempo de estar en contacto con la atmósfera. A veces, la costra superficial se endurece pero por el interior sigue fluyendo la lava por lo que se forman túneles. Un buen ejemplo es el Etna. También los son el Vesubio y, ¡cómo no!, en Vulcano.

Observación: lo aquí escrito son sólo notas en bruto para mis programas de radio. Si quire una versión más elaborada, por favor, póngase en contacto conmigo.

posted by Fabian 11:55 a. m.